为持续提升课堂教学质量,激发教师教学创新活力,八月下旬,产品设计系开展了为期三天的“磨课”专项活动。全系教师围绕核心课程的关键章节,高密度、地毯式精雕细琢,实现“人人过关、章章精品”,充分彰显产品设计教育的多元视角与创新活力。李刚教授全程深度参与,精准把脉,就课程内容与教学方法提出一系列切中要害、切实可行的改进建议,为课堂质量跃升注入强劲动能。这次活动为教师提供了加强教学能力、探索教学新可能的契机,激发了教学团队的创新意识与协作精神,为产品设计系的教学质量提升奠定了坚实基础。

一、理论奠基:设计心理与战略管理的思维启迪

卢圣函老师在《设计心理学》第二章"设计心理学的一般运用"教学中,通过"认知负荷理论在设计中的应用"、"情感化设计的三个层次"等典型案例,生动阐释了心理学原理如何直接影响用户体验。采用情境模拟教学法,让学生从用户视角重新审视设计决策,深刻理解心理因素对设计成败的关键作用。

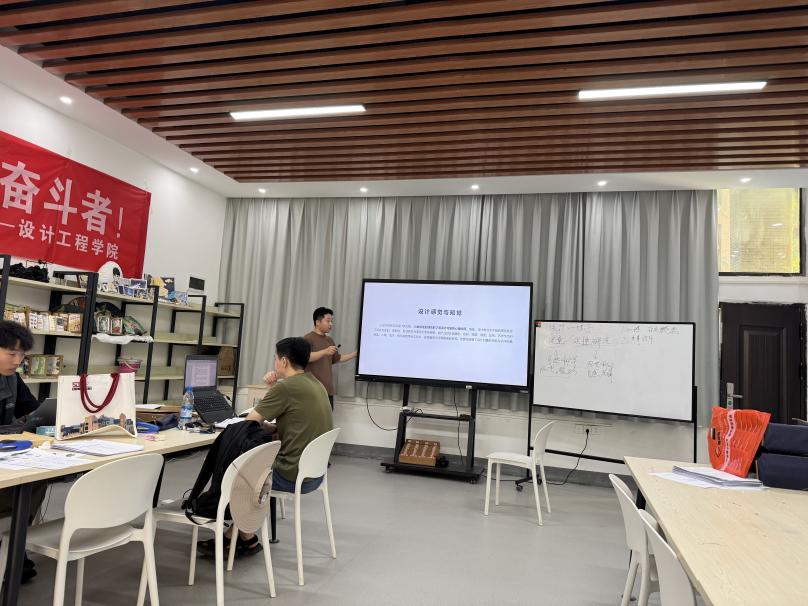

叶佳老师在《创业运营模拟》课程"设计战略管理"章节中,构建了一个完整的虚拟创业项目,要求学生分组制定产品设计战略方案。她通过SWOT分析、波特五力模型等工具,引导学生系统分析市场环境、竞争态势和核心竞争力,培养学生在复杂市场环境中制定战略决策的能力。

李刚教授点评与建议:《设计心理学》建议增加学生自主收集和分析案例的环节,强化理论向实践的转化能力。可以引入神经设计学等新兴交叉学科内容,拓展学生的学术视野。《创业运营模拟》课程"设计战略管理"章节中可以增加对失败案例的剖析,帮助学生理解战略决策的风险管控。"

二、文化赋能:传统与现代的设计对话

樊佳敏老师在《文化创意产品设计》课程中,深入讲解了设计载体的选择方法与调研流程。她通过"故宫文创"、"敦煌IP"等成功案例,详细分析了如何将传统文化元素与现代消费需求相结合,并带领学生实地考察博物馆与工艺作坊,亲身感受传统工艺与现代设计的融合创新。

何慧云老师在《整合设计1(文化+改良设计)》"产品创新改良法则"教学中,聚焦传统工艺的现代化转型,通过紫砂壶、竹编、蜡染等传统工艺品的现代改良案例,系统讲解了功能优化、形态创新、材料替换等改良方法。她特别强调了文化尊重与创新平衡的重要性,引导学生思考如何在保留文化基因的同时满足现代使用需求。

张典老师则从另一视角讲授同一章节,他通过模块化设计、用户体验优化和技术集成三个维度,深入剖析了产品改良的系统方法论。课堂上,他组织学生进行"传统产品再设计"工作坊,要求学生在48小时内完成一件传统产品的改良方案,包括用户研究、概念发散、方案深化和原型制作全过程。

李刚教授点评与建议:文化改良不仅要注重形态传承,更要突出功能创新。建议设定具体设计任务,如'为一款传统工艺产品做现代化改良,要求学生提交设计思路、用户画像与原型草图,从而贯通文化感知与设计执行。两位老师的教学方法可以相互借鉴,何老师注重文化深度,张老师强调系统方法,二者结合将产生更好的教学效果。《文化创意产品设计》课程中载体调研是文化产品成功的关键。建议引入数字化文化资源库与实地调研相结合的方式,鼓励学生从非遗、地域文化中提取元素,并完成从文化符号到产品形态的转译训练,增强文化设计的落地性。可以建立校企合作的文创项目实践平台,让学生参与真实的文化产品开发全过程。

三、科技融合:数字化时代的设计新范式

王烁老师在《整合设计3(互联网+概念设计)》"产品概念与科技创新"教学中,以智能家居产品为切入点,深入探讨了物联网、大数据、人工智能等新技术如何重塑产品概念。他通过智能音箱、智能穿戴设备等案例,展示了如何将技术可能性转化为有价值的用户需求,并组织了"未来生活场景"概念设计工作坊,鼓励学生大胆构想技术驱动下的产品创新。

刘思晴老师在同一课程中则更加注重产品概念的落地性,她通过详细的案例研究,讲解了产品概念从发想到验证的全过程,包括技术可行性分析、用户体验测试、商业模式构建等环节。她特别强调了跨学科协作的重要性,引导学生思考如何与工程师、市场人员有效合作,将创新概念转化为可实现的产品方案。

王亦萌老师在《计算机辅助设计4(ProE)》"实体建模命令之基础特征的创建"教学中,通过精心设计的阶梯式练习,帮助学生系统掌握ProE软件的核心建模功能。她从简单的几何体创建开始,逐步过渡到复杂的产品零件建模,每个知识点都配以实际工程案例,让学生理解命令背后的设计逻辑而不仅仅是操作步骤。

李刚教授点评与建议:概念设计阶段应更加重视技术可行性与用户场景的结合。建议引入快速原型工具(如Figma、即时编程平台)帮助学生可视化概念,并组织跨学科协作,让设计学生与工程、软件背景同学共同完成概念方案。两位老师的教学方法相辅相成,王老师激发创新思维,刘老师确保项目落地,这种组合值得推广。"王老师的软件教学应避免单向演示,建议采用案例贯穿方法,通过一个完整的产品建模项目,让学生在实际操作中掌握指令使用。可以增加与3D打印、CNC加工等制造技术的衔接,让学生了解数字化设计到制造的完整流程。

四、实践落地:从概念到实物的设计实现

王畅老师在《模型制作实践》"产品模型概述"教学中,全面介绍了产品模型的发展历史、类型分类和功能作用。通过丰富的实物模型展示,让学生直观感受不同材质、不同精度模型的表现特点和适用场景。课程特别强调了模型作为设计沟通工具的价值,而不仅仅是最终展示手段,帮助学生建立正确的模型制作观念。

李刚教授点评与建议:建议增加材料创新与快速成型技术的内容,如引入3D打印、CNC等数字制造方式,并组织模型评析环节,让学生通过实物反馈优化设计方案。可以建立模型制作的标准流程和评价体系,帮助学生系统掌握这一重要技能。

五、产品设计专业磨课活动成果与展望

本次磨课活动通过教师们的深入展示和李刚教授的精准点评,提升了课程教学的质量与创新性,强化了理论、文化、科技与实践在教学中的深度融合。未来,专业将依托这些成果重点推动跨学科项目实践、数字化设计平台建设与文化创新工作坊发展,系统化提升学生的综合设计能力与教师的团队协作教学水平。

设计工程学院

设计工程学院