“这个动画分镜的节奏还能再紧凑些,要贴合短视频平台用户的观看习惯”“动态图形设计结合数字技术应用,提升课程自身特色”。近日,我院数字媒体艺术专业实训室里,一场围绕 “数字艺术教学创新与实践能力培养” 的特色磨课活动正火热进行。专业教师团队聚焦软件教学、作品创作、行业需求衔接等核心问题,在反复打磨中优化教学方案,为学生打造更具专业性与实践性的数字艺术课堂。

本次磨课活动覆盖数字媒体艺术专业核心课程,包括《人机交互界面设计》《动态图形设计》《高级合成技术》《影视摄影摄像》《设计心理学》《文化创意产品设计》等多门课程,涉及 13 名专业教师,其中既有深耕教学 10 余年的骨干教师,也有具备行业一线经验的青年教师。活动以 “对接行业标准、提升学生创意思维与实操能力” 为目标,采用 “行业案例拆解 — 教学方案设计 — 课堂试教 — 作品点评 — 复盘优化” 的五步磨课模式,旨在破解专业教学中 “软件操作与创意设计脱节”“学生作品与行业需求差距大” 等痛点问题。

一、行业案例拆解:锚定教学方向,衔接市场需求

数字媒体艺术专业教学需紧密贴合行业发展,本次磨课活动前期,专业教研组联合本地 3 家数字艺术企业(涵盖游戏设计、影视后期、新媒体运营领域),收集了近 200 个真实商业项目案例,包括手游 UI 界面设计、短视频平台动画广告、企业官网交互原型等。

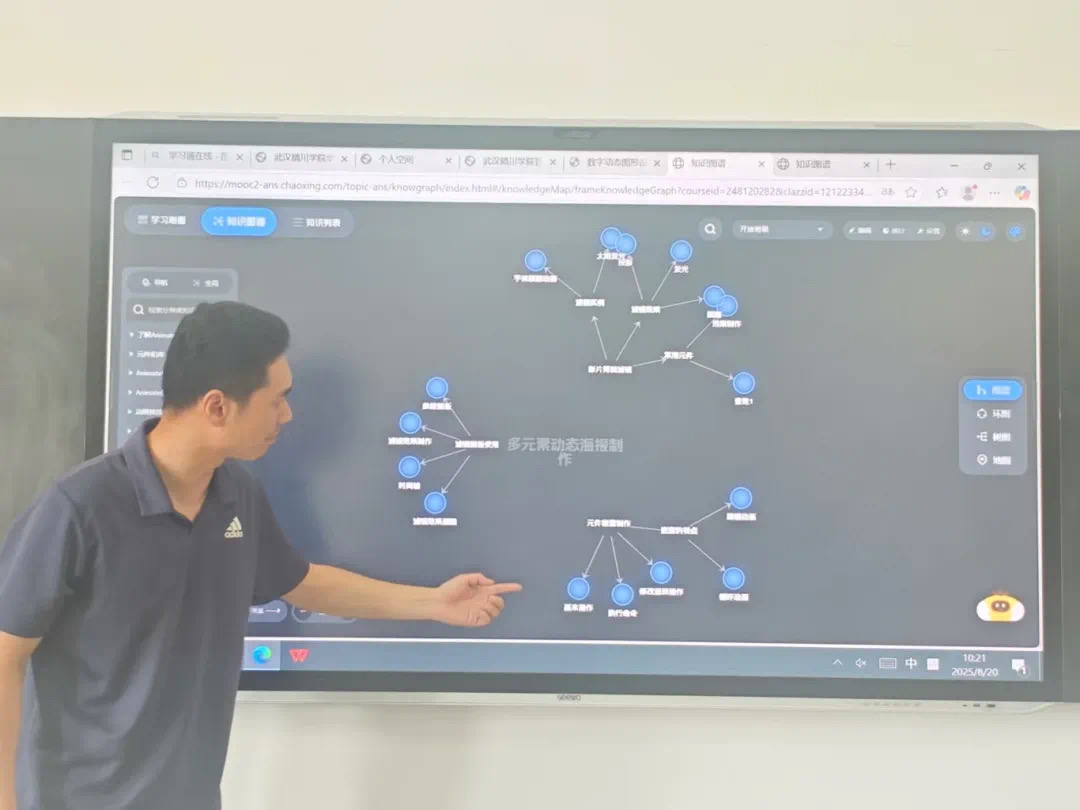

教师团队对案例进行逐一拆解,分析行业主流设计风格、技术标准与创作流程。在《动态图形设计》磨课中,刘冠南教授建议课程可以引用先进数字技术,融合知识图谱,引入多元技术加以应用; 专业负责人陈菁老师为此,专门组织课程组老师深入到漫动者企业中与UI 设计师参与研讨,明确 “以用户需求为核心” 的教学重点,将企业项目中的用户调研流程、原型测试方法融入教学设计,探索新的数字技术应用,让教学更贴近行业实际。

同时,针对《动态图形设计》课程,刘冠南教授将建设一流课程的经验分享给青年教师,并针对线上线下课程的建设路径一一介绍,同时将知识图谱建设与课程建设的融合创新融入磨课中,老师们深受启发。

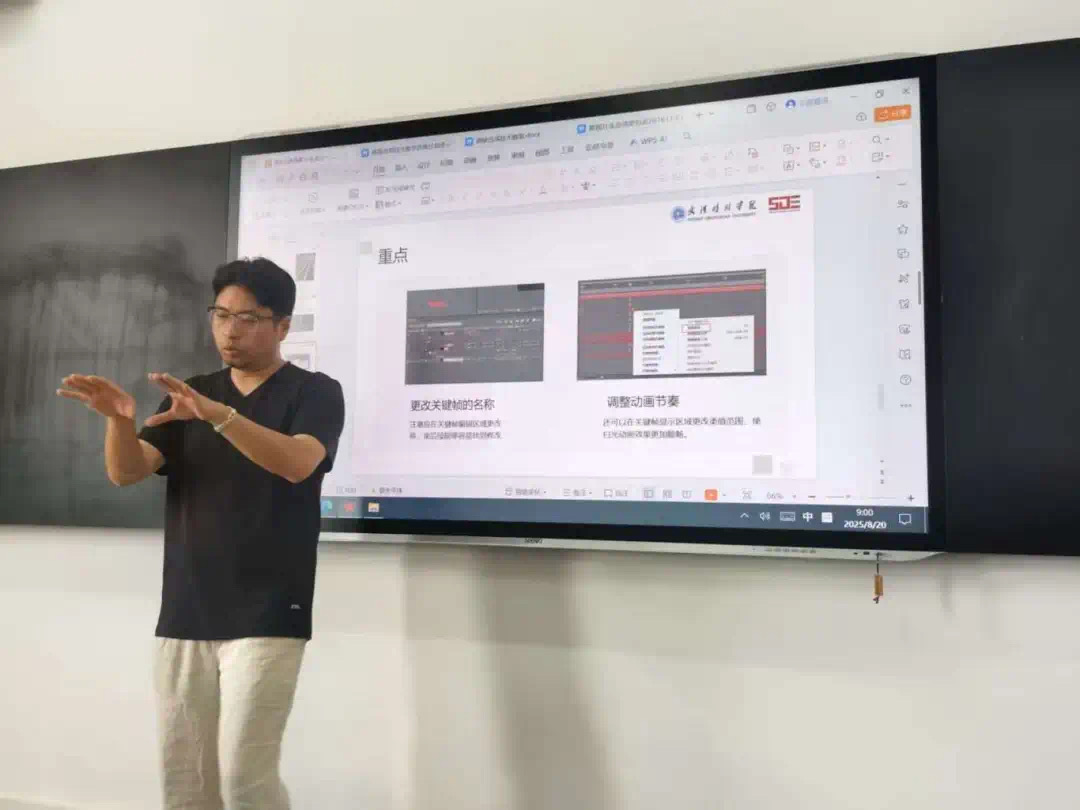

徐明明老师的《高级合成技术》课程中结合大量实践项目案例,同时将讲课技巧通过生动的案例进行解析,他梳理了近年来数字媒体艺术行业的人才需求报告,发现 “3D 动画建模 + 后期合成” 复合型技能人才缺口较大,因此在磨课中调整了课程内容比例,增加软件实操课时,引入工作室的标准化制作流程教学。

二、课堂试教:聚焦实操,打磨教学细节

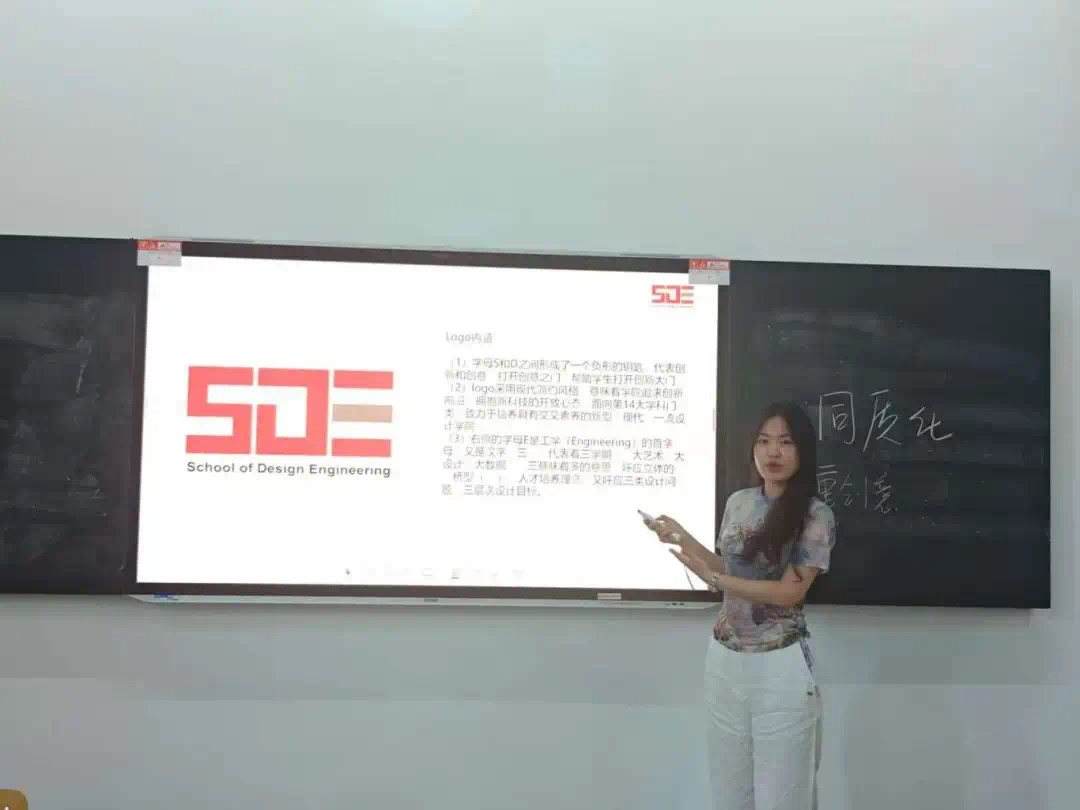

“第一次试教《设计心理学》时,我按传统流程讲解设计心理学原理,但是缺乏经典案例的支撑,不知道理论教学的关键点是什么” 青年教师杨雪老师分享道。在磨课环节,楚院长指出设计心理学中的原理讲解需要结合案例,但是案例的权威性和代表性老师们需要斟酌,同时案例的讲解内容需要有深度。每位教师都准备了 2-3 次公开授课内容,教研组随机抽取一次课进行全程记录,重点关注 “教学设计的合理性”“教学内容的深度挖掘”“课程思政的有机融入” 三大要点。

课后研讨中,教师们围绕杨雪老师的《设计心理学》课程展开热烈讨论,纷纷给出建设性意见。骨干教师徐老师建议:“可以选取苹果、无印良品等知名品牌的经典设计案例,比如苹果产品的极简主义设计如何贴合‘认知负荷理论’,无印良品的包装设计如何体现‘情感化设计’原理,这些案例权威性强,学生也熟悉,更容易理解理论知识。” 具备行业经验的刘老师则补充道:“除了经典商业案例,还可以加入公益设计案例,比如无障碍设施的设计如何运用‘包容性设计’心理学原理,既能深化理论讲解,又能融入‘以人为本’的课程思政理念,培养学生的社会责任感。”

针对侯老师的《高级合成技术》课程,大家也提出进一步优化建议:“课程结束时可播放一段电影中的特效片段,让学生分析特效在叙事中的作用,再讲解插件操作,最后让学生分组完成‘为短视频片段添加符合剧情的特效’任务。” 经过 2 轮打磨,侯老师的课堂发生明显变化 —— 学生从 “被动学操作” 变为 “主动用技术解决创作问题”,课堂作品的叙事完整性提升 60%,特效与内容的契合度从 52% 提高至 88%;杨雪老师的《设计心理学》课程也通过案例优化,理论知识的易理解性明显提升,课堂互动提问环节设置合理。

此外,实训室的硬件设备也成为磨课优化的一部分。教师们发现部分学生电脑运行大型设计软件时卡顿,影响创作效率,经过沟通协调,学校新建两间实训室新增多台高性能图形工作站,并优化了软件安装环境,确保教学顺利开展。

三、作品点评:以评促学,完善教学反馈

数字媒体艺术专业教学以作品为核心产出,本次磨课活动中有老师建议课堂中加入“作品点评环节”,建议教师们邀请企业设计师、专业骨干教师组成评审团,对学生在试教课堂中完成的作品进行打分。

在后续《人机交互界面》课程的作品点评会上,建议针对学生设计的 APP 原型,从用户体验、功能逻辑、视觉呈现等方面给出打分结果与具体改进建议,例如 “这款健身 APP 的打卡功能流程太复杂,需简化步骤,此项可在‘用户体验’维度适当扣分,后续需重点优化”“色彩搭配符合健身主题,但视觉层次不够清晰,重点功能不够突出,‘视觉呈现’维度可酌情调整分数”;

针对《设计心理学》课程,可对学生提交的 “基于心理学原理的产品设计方案” 进行打分,如 “该水杯设计运用了‘易用性设计’原理,但对用户使用场景考虑不够全面,未兼顾老年人握感需求,可结合‘用户画像’理论进一步优化,‘理论应用’维度分数可适当下调”。

四、复盘优化:沉淀经验,形成专业教学资源

为将磨课成果转化为长期教学资源,专业教研组对磨课过程中的所有资料进行系统整理:将优化教学设计方案、课件;建议把企业案例、作品点评标准、学生优秀作品汇编成《数字媒体艺术专业磨课教学资源包》;建议教师撰写教学反思中多与课程组老师进行讨论,多结合“行业案例融入教学”“软件实操分层指导” 等有效教学方法。

“通过磨课,我不仅改进了自己的教学,还从其他老师那里学到了‘将短视频运营思维融入动画教学’的新思路,这对后续课程设计很有启发。” 骨干教师王老师在反思中写道。日常教学和新教师培训,推动专业教学质量整体提升。

五、成果展望:建立长效机制,助力专业发展

此次磨课活动不仅解决了数字媒体艺术专业教学中的多个实际问题,还搭建了 “教师交流、校企协作” 的教研平台。下一步,该专业将建立 “常态化磨课机制”:每学期开展 1 次主题磨课活动,围绕行业新趋势(如 AIGC 在设计中的应用、元宇宙场景创作等)更新教学内容;与企业合作开设 “磨课实践工坊”,让学生参与真实项目创作,实现 “教学 — 实践 — 就业” 无缝衔接。

“数字媒体艺术行业发展迅速,教学必须紧跟步伐。磨课不是一次性活动,而是我们提升教学质量、培养符合行业需求人才的重要方式。” 专业负责人徐老师表示,“未来,我们会继续以磨课为抓手,不断创新教学模式,让学生在课堂上掌握真技能、创作好作品,为数字艺术行业输送更多优秀人才。”

设计工程学院

设计工程学院